こんな方におすすめ

- 客先向けの対策書の書き方が知りたい

- 原因と対策のまとめ方がわからない

- 効果の確認って何をすればよいの?

対策書の書き方の説明と詳しく解説していきます。

目次

1.対策書とは

対策書とは、客先で発見された不良の原因調査と再発防止対策をまとめたレポートです。

起こってしまった不良や不手際に対して、誠心誠意をこめて対応しなければ、お客様からの信頼を損ねてしまいます。

特に、対企業相手の事業は、口頭で「次は気を付けます。」では済みません。

しっかりと事実を調査し、再発防止策を考え、お客様に納得してもらうことが重要です。

2.対策書に必要な内容

対策書の一番のキモは、不良に対しての再発防止です。

【なぜ不良がお客様のところへ届いてしまったのか?】を徹底的に考えていきます。

対策書に必要な内容

事実関係を調査し、原因と対策をとる。そして、対策結果の効果確認まで盛り込むこと。

- 不良・トラブル事象の確認

客先で発見された不良事象の現品を細かく調査確認します。

・客先の発見場所・日時

・製品 / サービスの名称

・製造ロット

・対象の範囲 など - 工程の確認

自社管轄の不良事象に関連のある工程を全て洗い出し調査します。

・購買、調達、予定、製造、品管、倉庫管理、出荷など

適正作業、不具合の有無を調査していきます。 - 原因調査

工程確認の結果をもとに、発生原因と流出原因の調査をしていきます。

・発生原因の調査

・流出原因の調査 - 対策実施

原因調査結果をもとに、再発防止対策を決め、実施します。 - 効果の確認

対策内容の効果を確認します。 - まとめ

効果確認の結果が十分なら完。不十分なら再度原因調査からやり直し。

各、項目の書き方は、後半に解説しています。

まずは、対策書をうまく書く基礎的なポイントをシェアしていきます。

3.文章を上手にまとめるコツ

いきなり対策書を書いていく前に、心がけていただきたいポイントを解説します。

対策書の本質は、再発防止です。

自分の中で思っていることを、お客様に説明しなくてはいけません。

考えを書き起こすことは、非常に難しいものです。

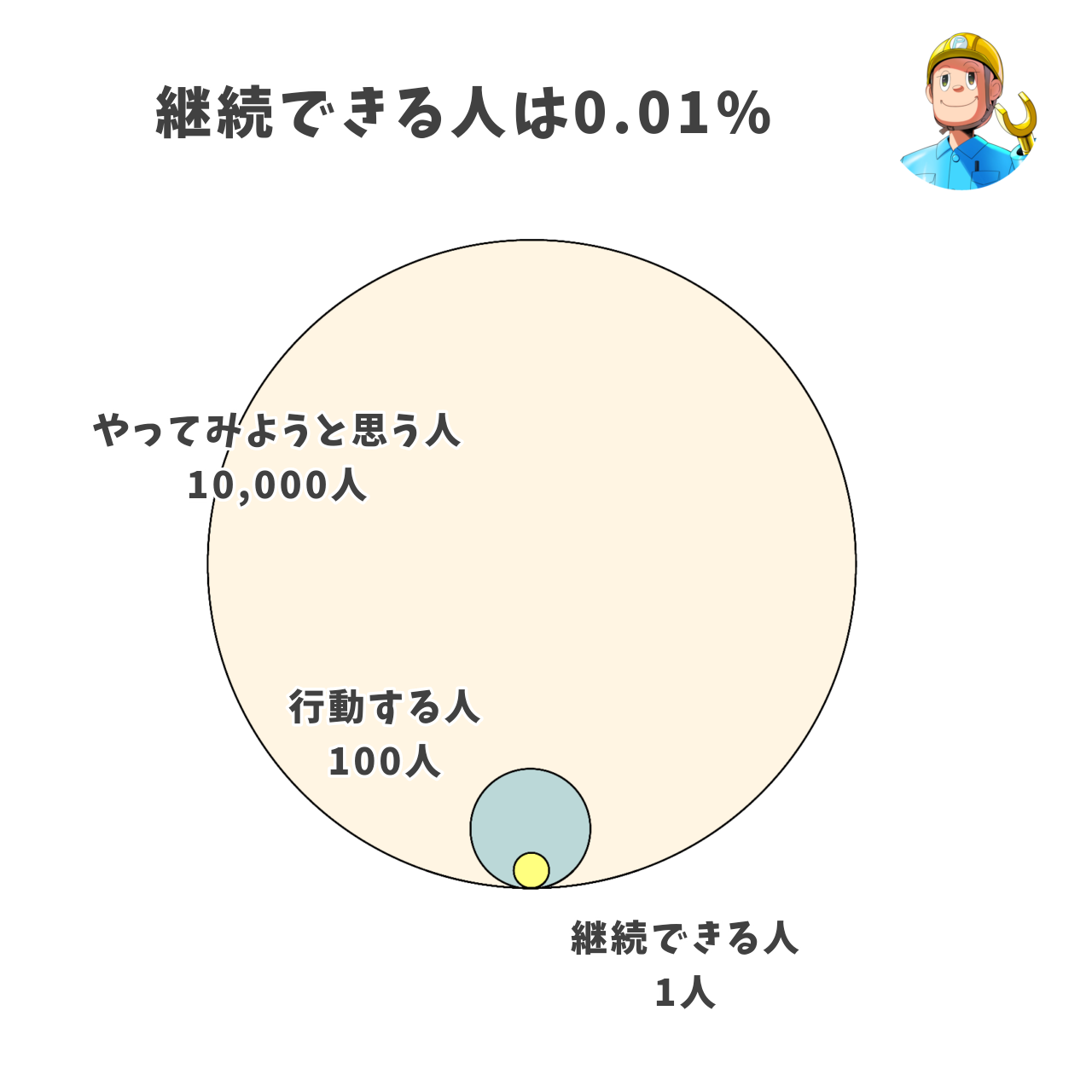

文章力は、運動と一緒です。基礎を学んで、鍛えることで上達します。

慣れもありますので、即効性のある文書を簡単に上手にまとめるコツを紹介します。

【即効性】文章を上手にまとめるコツ

シンプルな文章を書く4つのポイント

①短い文章

文章は、短くシンプルに書くこと。

文章を書き慣れないうちは、1つの文章に色々と詰め込めたくなるものです。

文章が長くなるほど、言ってることがよくわからない文章になってしまいます。

②主語と述語を近くに

主語と述語を近くに書くこと。

主語と述語が離れるほど、内容が伝わりにくくなります。

文章は、基本の型にオプションがくっついて成り立っています。

基本の型

- ○○が、■■です。

- ○○が、◇◇を▲▲します。

オプション

- いつ

- どこで

- どうやって

- どのくらい など

③句読点

句読点を適切な位置に使いましょう。

- 句点:「。」文章の終わりにつけましょう。

- 読点:「、」意味の区切れにつけましょう。

特に、読点が重要です。意味の区切りで「、」を打つ様にしましょう。

④箇条書き

箇条書きは、おすすめです。

下記の通り、言いたいことが直感的に伝わります。

- シンプル

- 見やすい

- 短く書ける

- 接続詞を省ける

- 要点がわかりやすい

内容が伝わらない文章の例

まず、下記の文章を読んでみてください。

成形品の色ムラは11月23日製造分に集中しており当時の生産状況を知らべたところマスターバッチは、既定の配合比で混ざっていたものの原料準備担当者にヒアリングしたところ粉砕材の混合比率に決まりがなく、作業者の感覚で配合していたと判明しましたので成形機の加熱筒内で混錬された時に、通常より熱劣化が進んで強く発生したと推測します。

非常に読みづらい印象だったと思います。

文章を上手にまとめる4つのポイント

- シンプル

- 主語と述語を近く

- 句読点

- 箇条書き

を意識した文章に、書き直してみましょう。

色ムラの工程確認結果は、下記の通りです。

- 11月23日製造分に集中

- マスターバッチの配合比は、規定通り

- 粉砕材の配合比は、作業者の感覚

加熱筒内において、粉砕材の配合比が高い原料が熱劣化し、成形品に色ムラが発生したと推測します。

すっきりとまとまり、言いたいことが伝わるかと思います。

3.対策書の基本 3つの重要ポイント

①誰が読んでもわかる様に

対策書は、誰が読んでもわかる内容にまとめることが重要です。

わかりやすい内容とは、道筋が通っていて、わかりやすく、シンプルであることがポイントです。

注意ポイント

内容がわかりにくい文章の特徴は下記の通り

- 必要以上の専門用語が多い

- 無駄な情報がある

- 文章が長い

- ストーリーが見えない

書いている自分では理解できても、相手に伝えるのはすごく難しいことです。

簡単な表現でポイントを押さえる様にします。

②事実に基づいた内容

対策書の本質は、再発防止です。

何が?どうして?なぜ?と、原因の本質を調べ上げることが第一です。

不良事象に対して、考えうる全ての要因を洗い出して調査します。

三現主義の徹底

○○だろう。○○かもしれない。という推測や理論ではなく、

現場に赴き、現物を見て触って聞いて、現実を知ることが調べることがポイントです。

現実を調べ上げていくことで、自然と真の要因が明らかになっていきます。

絵空事の様な、適当な推測では、真の要因はわかりません。

しっかりと現実を調査することで、初めて対策が打てるのです。

3現主義の重要性は、下記リンクにてまとめております。

-

-

仕事の基本 3現主義のすすめ 三現主義とは 3つの活用ポイント

続きを見る

③早急に完結させる

不良を客先に流出してしまい、その事実が発覚した時点では、また再発する可能性がある状態です。

一刻も早く対策を立てて、再発防止をしなくては、またお客様に迷惑をかけてしまいます。

- 事象品の確認

- 工程確認

- 原因確認

- 対策立案➡実施

- 効果の確認

通常の仕事があるにせよ、やってしまったことは、早急に処置をしましょう

4.射出成形【特化】対策書の書き方 5ステップ

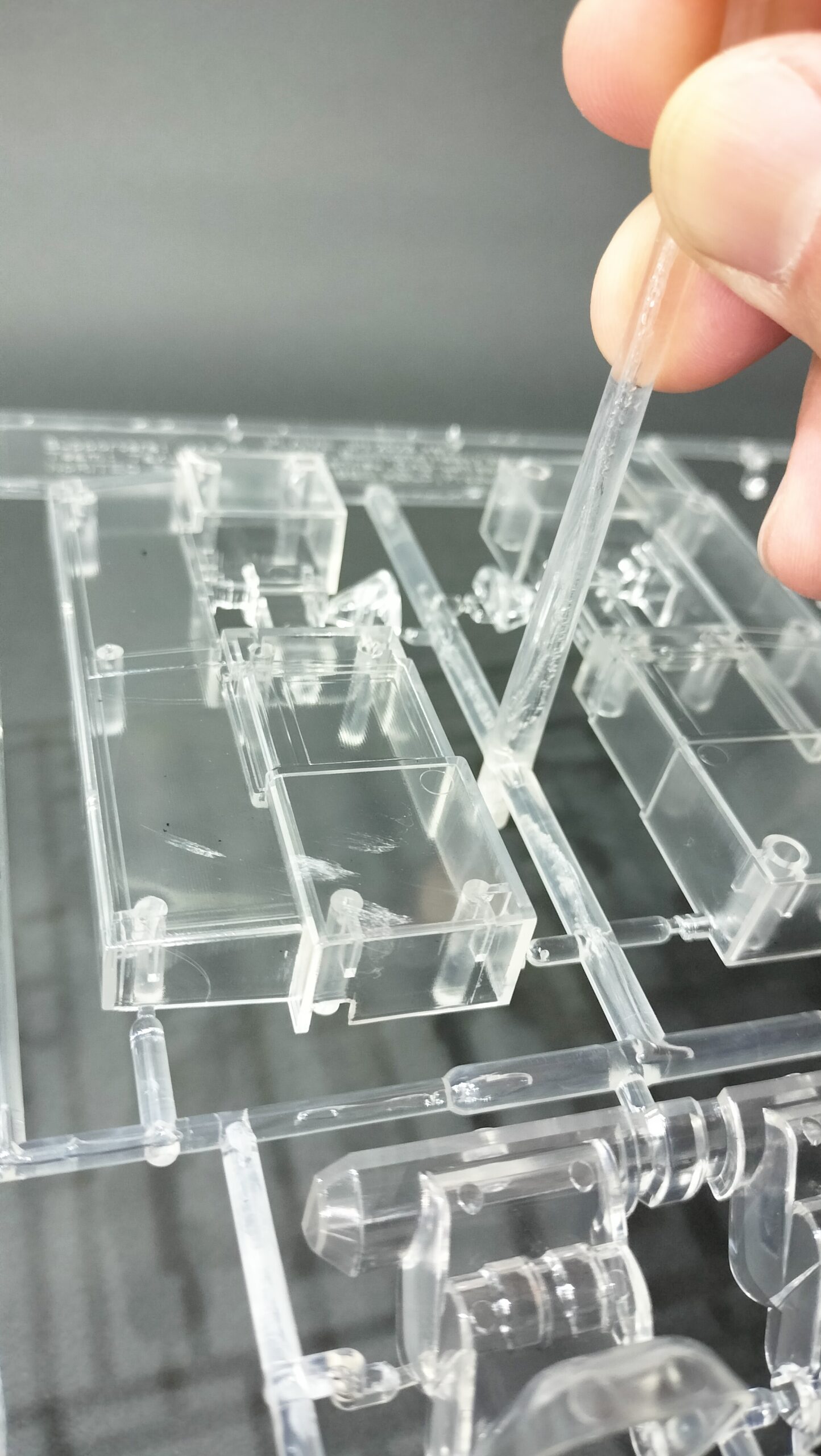

射出成形で一番多い対策書は、成形品の品質不良クレームです。

- 成形品の外観不良、変形など

- 練り込み異物や、金属片の混入

- 員数過多・不足 などです。

対策書の内容詳細

- 事象品の確認

- 工程確認

- 発生原因・流出原因の確認

- 発生対策・流出対策実施

- 効果の確認

- まとめ

STEP1.事象品の確認

客先で発見された不良事象を確認する。

事象品からわかる情報(事実)を全て上げること。成形品の品質不良は、現物確認が基本です。

- 基本情報の確認

・製品名

・型番

・色調

・サイズ

・製造Lot など - 不良事象の詳細確認

確認方法:目視、マイクロスコープなど

この事象品の確認が最重要です。しっかりと調査をしましょう。

STEP2.工程の確認

事象品の製造に携わった全ての工程を調べます。

工程確認のポイント

- 帳票類(製造記録、製造した設備の点検記録)

- 4M(人 機械 原料 方法)

- トラブルや変更点(システム内のトラブルや、条件の変更点) など

それぞれに調査した工程確認結果が、事象に起因するか判定していきます。

この段階できっちり調査をしていくことで、真の要因を探っていきます。

STEP3.原因の確認

STEP2.工程確認の結果を受けて、発生原因と流出原因をまとめます。

発生原因と流出原因にわけて、確認を進めるとよいでしょう。

- 発生原因とは、事象が起こった原因

- 流出原因とは、事象がお客様方に流出した原因。

STEP4.対策の実施

STEP3原因確認を受けて、対策案と実施事項をまとめていきます。

発生対策と流出対策に分けて対策を進めていきます。

- 原因に対しての処置

- 手順や工程の変更

- 教育訓練の実施

- 帳票類の改定 などが対策内容になります。またその記録を添付します。

STEP5.効果の確認、検証

STEP5で行った対策の効果を検証をします。

不良事象の対策をした結果、再発防止できましたかどうかを検証します。

5.実際の対策書の例

出来上がった対策書を見ていきましょう。

対策書

2018年11月30日

プラスチックファン プラ原 太郎

平素からお世話になっております。

御社に多大なご迷惑をおかけしたこと誠に申し訳ございませんでした。

2018年11月10日に発生した計量カップ本体の練り込み異物に関しまして、再発防止対策の詳細を、以下の通りご報告いたします。

1.事象品の確認

事象品を確認致しました。基本情報は下記の通りです。

| 製品名 | 計量トレイ |

| 型番 | 2 |

| 色調 | NC |

| サイズ | ー |

| 製造Lot | 181023-箱No.10 |

不良事象をマイクロスコープで確認したところ、製品中央部に、角のとがった黒色の練り込み異物(0.3㎟が3点)がありました。

返品されました当該Lot中の事象は、8個/1,000個でした。

Lot別の選別結果は下記の通りです。

| 製造Lot | 選別数(個) | 不良数(個) |

| 181023 | 1,000 | No.10箱から8 |

| 181024 | 1,000 | NO.1箱から34 |

| 181025 | 1,000 | 0 |

選別結果から、一時に集中して発生していたことがわかりました。

2.工程確認

工程の確認しました。詳細は下記の通りです。

| 確認項目 | 確認結果 | 判定 | |

| 1 | 生産日報 | 181010~181025の16日間に製造された内の1Lotです。

181023Lot当日の製造トラブル、停止事項はありませんでした。 |

○ |

| 2 | 成形機 | 加熱筒の分解清掃を実施しました。 事象に起因する問題はございません。 |

○ |

| 3 | 金型 | 金型を分解確認したところ、ホットランナー内(バルブ周辺)に樹脂の焼け有り。 181023Lotは、前回の金型分解清掃から実働180日目でした。(今回製造分は、166~182日でした。前回生産分は練り込み異物なし。) |

× |

| 4 | 工程検査 | 定時のショットサンプル検査では問題ありませんでした。 | ○ |

3.原因の確認

発生原因:金型ホットランナー部で炭化した樹脂が、一時的に剥がれ落ち、製品に練り込まれたことが原因です。分解清掃期間の定めもありませんでした。

流出原因:発生頻度が低く、工程検査(定時ショットサンプルの検査)では検出できませんでした。

4.対策の実施

発生対策:

- 金型ホットランナー内バルブ部を分解清掃しました。'18.11.18実施済み。

- 金型からのヤケ発生が累計180日目であったことと、前回生産までは同事象の発生がないことを考慮して、金型のオーバーホール期間を150日以内毎と定め、金型清掃手順を改定しました。'18.11.18実施済み。

金型清掃手順書に「分解清掃期間は、150日以内毎、実施日時を金型メンテナンス書に記録すること」を追記しました。

資料1:金型清掃手順書を参照下さい。 - 作業担当者へ教育訓練実施済み。'18.11.18済み。

資料2:教育訓練(金型清掃手順書改定教育)を参照下さい。

流出対策:

工程内検査(抜き取り検査)で検出は難しいため、発生対策を確実に遂行致します。

5.効果の確認

金型分解清掃後の成形品を全数検査し、事象不良は発生しませんでした。

| 成形ロット | 検査数(個) | 不良数(個) | 不良率(%) | 判定 |

| 181118 | 1,000 | 0 | 0 | ○ |

| 181119 | 1,000 | 0 | 0 | ○ |

| 181120 | 1,000 | 0 | 0 | ○ |

以上

6.まとめ

対策書の書き方を解説してきました。

シンプルな文章をまとめるコツ

- 短い文章

- 主語述語を近く

- 句読点

- 箇条書き

対策書を書くコツ

- わかりやすく

- 事実にもとづく

- 早急に完結させる

対策内容の詳細

- 事象品の確認

- 工程の確認

- 原因確認

- 対策実施

- 効果の確認

文章の書き方は、慣れが必要ですが、それ以上に再発防止対策を施行することが大事です。

まとめるスキルは、積み上げ式に磨かれていきますので、基礎を意識してチャレンジしてみてください。