問題の深刻化が進んでいるプラスチックリサイクル問題。

そんなプラスチックのリサイクルにおける問題点にはどんなことがあるのでしょうか?

本記事ではプラスチックリサイクルの問題点について紹介、その詳細解説をしていきます。

1.プラスチック製品のごみにはどんなものがある?

私たちの暮らしの中でごみとして出るプラスチック製品の種類やその製品を紹介していきます。

| 種類 | 製品 |

| ポリエチレン | ポリ袋・食品等の容器・洗剤やシャンプー等が入っている容器・バケツ など |

| ポリプロピレン | 洗面器・浴槽・水筒・ロープ など |

| ポリ塩化ビニル | 食品用ラップ・バッグ・卵のパック・農業用フィルム・水道管 など |

| ポリスチレン | 発泡スチロール・食品用トレイ・電化製品キャビネット など |

| ABS樹脂 | おもちゃ・ボールペン・自動車部品・電化製品キャビネット など |

| ポリエチレンテレフタレート | ペットボトル・ビデオやカセットのテープ・フィルム など |

上記表内にある製品が一般家庭のごみとして出されるものになります。もちろん他にもプラスチックに分類される製品はありますが、ある程度認知・認識がされていると思われるものをピックアップしてみましたのでご参考くださいませ。

また、家庭内から出されるごみの中でも、ペットボトルなどの容器や包装類のプラスチック製品が最も多いと言われております。

兎にも角にも、プラスチック製品のごみが多く出てしまうことで、プラスチック製品のリサイクルに問題が生じるとして長年問題視されてきました。

2.プラスチックごみの問題点

では、プラスチックのごみが多く出ることでどのような問題点があるのかみていきましょう。

①海洋汚染問題

世界的にも問題視されているのが海洋汚染です。プラスチック類のゴミは、毎年800~1,000万トンという尋常じゃない量が世界中の海に流れて着いていると言われています。その量は、およそですが東京ドーム7個分にあたります。

プラスチックは性質上の問題で、分解がされないため自然に還るといったことがないので永遠と残り続けてしまいます。そのため、もしも毎年これだけのプラスチックゴミの量が世界中の海に流れてしまうと、海に生息する海洋生物の量よりもごみの量の方が上回ってしまうとも言われております。

そして、海に流れ着いたプラスチックごみを海洋生物が誤って飲みこんでしまうということが起きます。こうしたプラスチックごみを飲み込んでしまうと、「消化管が詰まる」「消化管が傷つく」といった、消化器類に異常をきたし、最悪の場合は命を落とすことに繋がってしまうこともあります。ちなみに、海洋生物が飲みこみやすいとされているのが、5ミリ以下ほどの小さな破片で、これを「マイクロプラスチック」と呼びます。

他にも、飲み込むことでの体内への危険性だけでなく、例えば、ひも状のごみが体に絡みついてしまったり、鋭利なごみが体を傷つけたりと、体外においても命を脅かしてしまう可能性があります。

また、生物の命だけでなく、こうしたマイクロプラスチックを飲み込む魚などが増えてしまうと私たち人間にも害を及ぼします。その原因となるのが、「マイクロプラスチックには海のあらゆる汚染物質が吸着している」ということです。汚染物質が大量に吸着したプラスチックの破片を魚がエサと間違えて食べてしまうということが多く、こうした毒素が含まれたごみを体内に取り入れることで体の様々な機能を低下させて、最悪の場合命を落とすということに繋がっています。

そして、こうした魚などには普段私たちが食べている魚類も該当します。汚染物質が取り込まれている魚を食べることで、人体への影響がどれほどあるのかという点については詳しいことはまだ解明されていませんが、マイクロプラスチックを摂取してしまうと、発がん性が高まったり、生殖機能の低下や発達障害を引き起こしてしまう危険があると言われています。

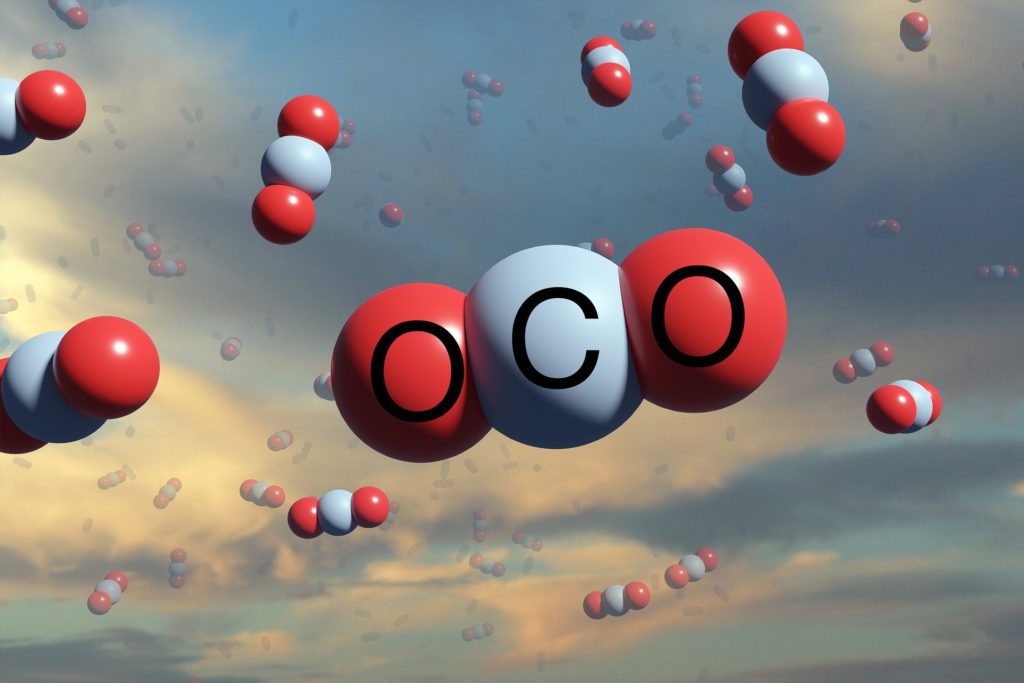

②二酸化炭素問題

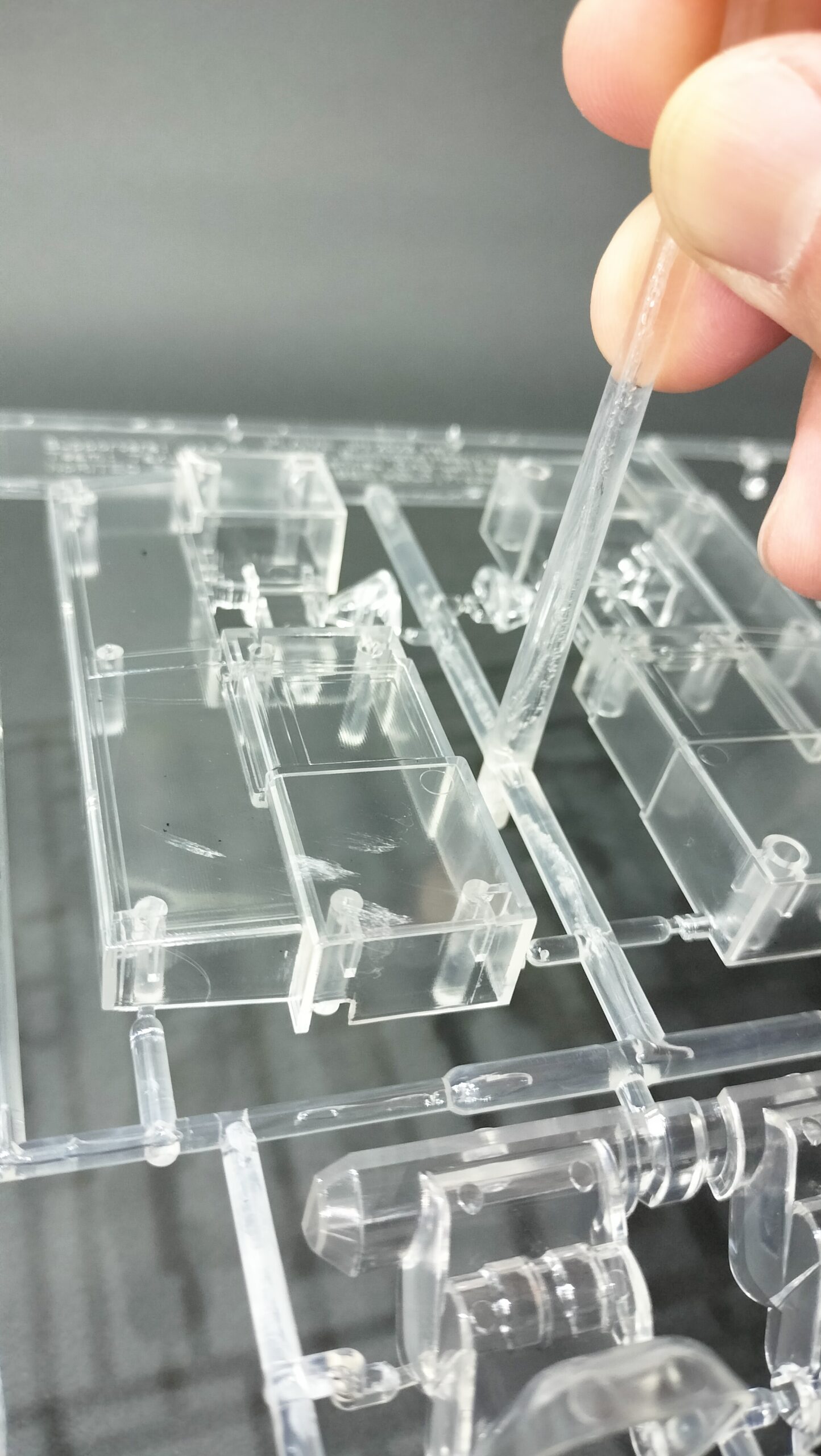

リサイクル方法の1つに「サーマルリサイクル」というものがあります。これは、「廃プラスチックの熱エネルギー」を活用する方法です。要するに、プラスチックを燃やして、燃やした際に発生した熱をエネルギーに転換させるという方法になります。

このサーマルリサイクルですが、「燃やす」ということが問題として挙げられています。プラスチックを焼却処理することで「二酸化炭素」が排出されてしまうのです。

サーマルリサイクルは、不純物を取り除く作業、選別の必要がないことから、日本ではこのリサイクル方法が最も多く使われています。

また、過去にはダイオキシンのような有害物質を発生させ、大気を汚染してしまい地球温暖化を促進してしまうなどとも言われていましたが、現在では大気汚染防止法と廃棄物処理法が改正されたことによって解消されております。

しかし、二酸化炭素が増え続けてしまえば地球温暖化に繋がります。温暖化が進んでしまえば、異常気象の発生や気候特性の変化、他にも海水面の温度上昇などで生態に変化や異常をもたらすなど、「食糧や資源の生産」「健康を損なう」「経済」といった、私たちの身近にある暮らしにも悪影響を及ぼします。

③輸出入の規制による問題

2021年に、「バーゼル法改正」という法改正があり、廃プラスチックの輸出入が規制対象になりました。

※正式法名:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

日本はこれまでに、廃プラスチックを中国やその他アジア諸国へ輸出してきました。

輸入をしていた国々にとっては、原料を購入するよりも廃プラスチックを輸入した方が安く済むという背景があります。

しかし、汚れなどの有害物質は付着している廃プラスチックは資源化できないものが多く、そのことが原因で中国では環境問題が悪化しました。

それにより、中国ではプラスチックごみの輸入が原則禁止になり、他の国々でも輸入規制を導入することになりました。

その影響を受け、今までは廃プラスチックとして輸出していたごみを、日本は国内処理を行わなければならなくなったのです。

プラスチックごみの処理を輸出に頼っていただけに、国内で処理しなければならない量が急激に増えたことや、今まで以上にプラスチックをごみとして出すならば適正なリサイクルを行っていかなければならないなど、国全体として大きな問題となりました。